Mouvement dans

un champ de gravitation

Les lois de Kepler

Johannes Kepler a énoncé trois lois empiriques concernant les mouvement des planètes autour

du Soleil qu’on peut étendre aux mouvements

des satellites autour des planètes.

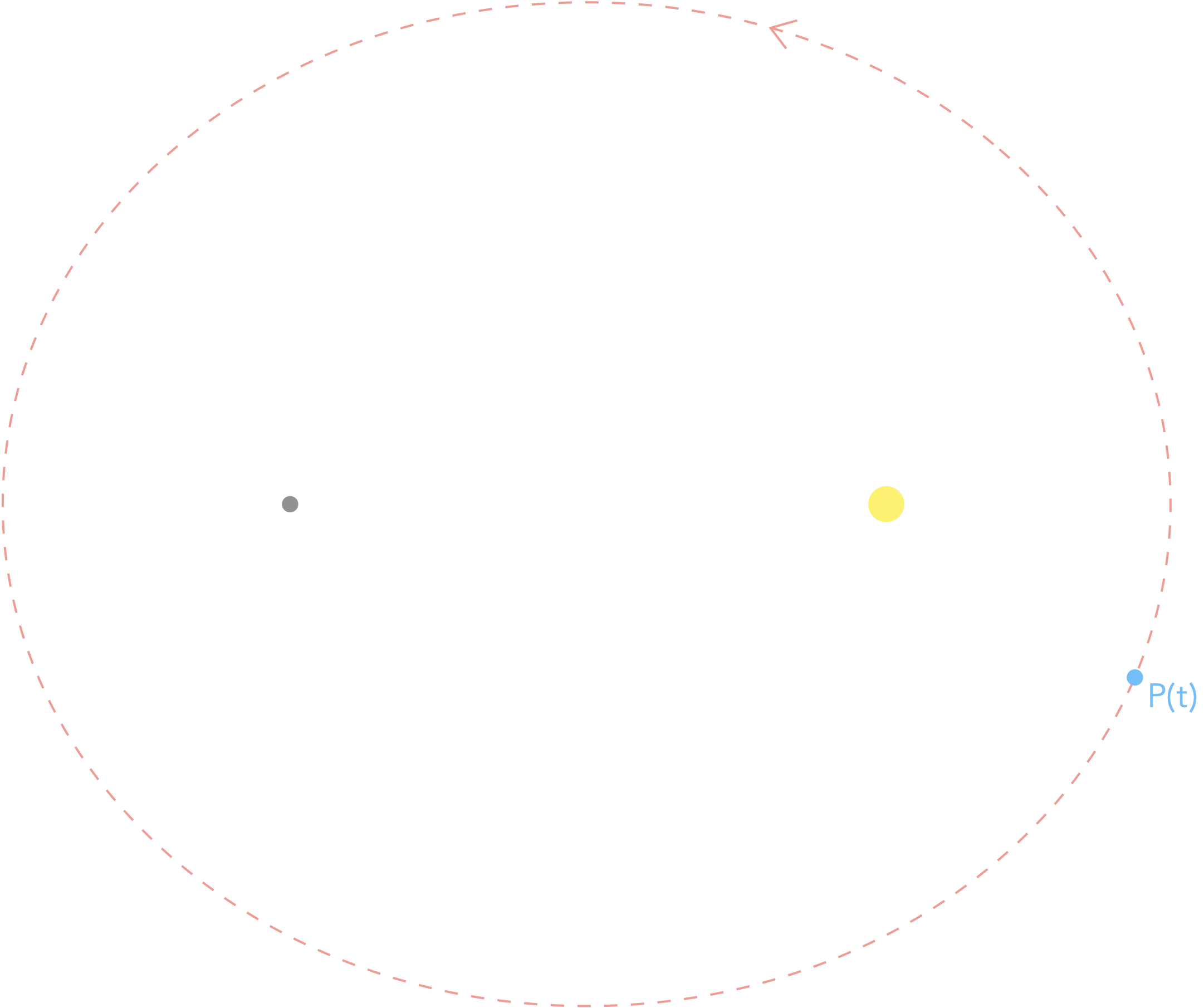

Première loi – Loi des orbites

les trajectoires des planètes du système solaire sont des ellipses, dont le Soleil

occupe l'un des foyers.

Une ellipse est une sorte de cercle applati.

Elle est caractérisée par son excentricité $e$

(écart au cercle) comprise entre 0 et 1.

La plus grande distance entre deux points

de l'ellipse est appelée grand axe et notée $2a$.

La plus petite distance entre deux points

de l'ellipse est appelée petit axe et notée $2b$.

- $e=0$ $\rightarrow$ $a=b$

- $ 0 < e < 1 \rightarrow a > b $

À part mercure, les planètes du système solaire

ont une très faible excentricité :

| Mercure | Vénus | Terre | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| $e$ | 0,2056 | 0,0068 | 0,0167 | 0,0934 | 0,0489 | 0,0565 | 0,0457 | 0,0113 |

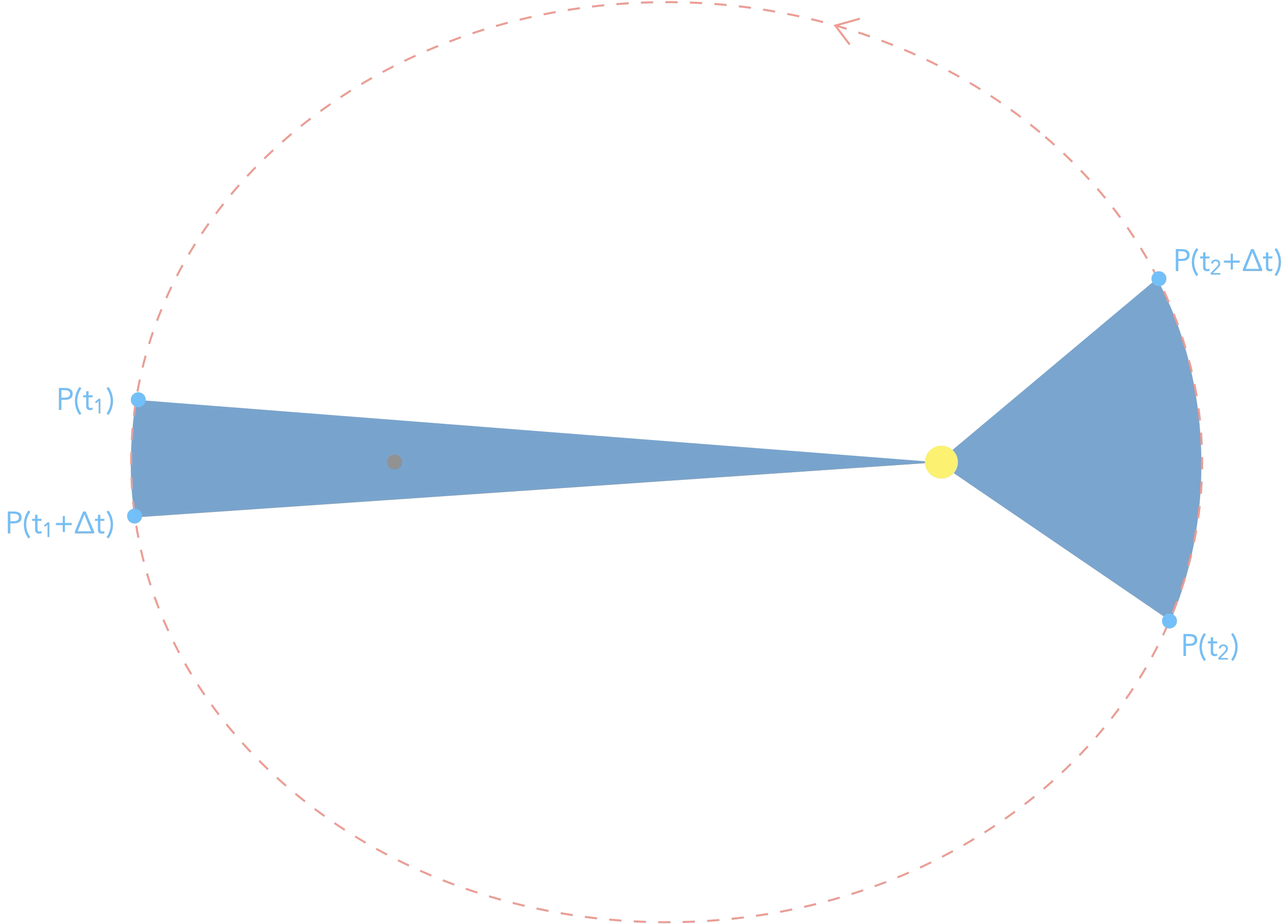

Deuxième loi – Loi des aires

sur des durée égales.

Conséquence sur la vitesse des planètes :

La vitesse de la planète évolue le long de son orbite

en fonction de la distance au Soleil :

- elle est maximale au périhélie

(point le plus proche du Soleil), - et minimale à l'aphélie

(point le plus loin du Soleil).

Troisième loi – Loi des périodes

du demi grand axe de son orbite est égal à une même constante pour toutes les planètes

du système solaire.

Rq 1 :

La constante dépend de l’astre “central”.

Ainsi tous les satellites de la Terre partagent eux aussi un même quotient mais il est différent que pour

les planètes autour du soleil ($\frac{T^2}{a^3}=k'≠k$).

Rq 2 :

Ces lois ne sont qu’approximatives. Leur validité supposerait que la masse du Soleil soit infiniment

plus grande que celle des planètes.

En réalité, le petit astre ne tourne pas autour du gros mais les deux astres tournent autour

de leur centre de masse.

Système en orbite circulaire

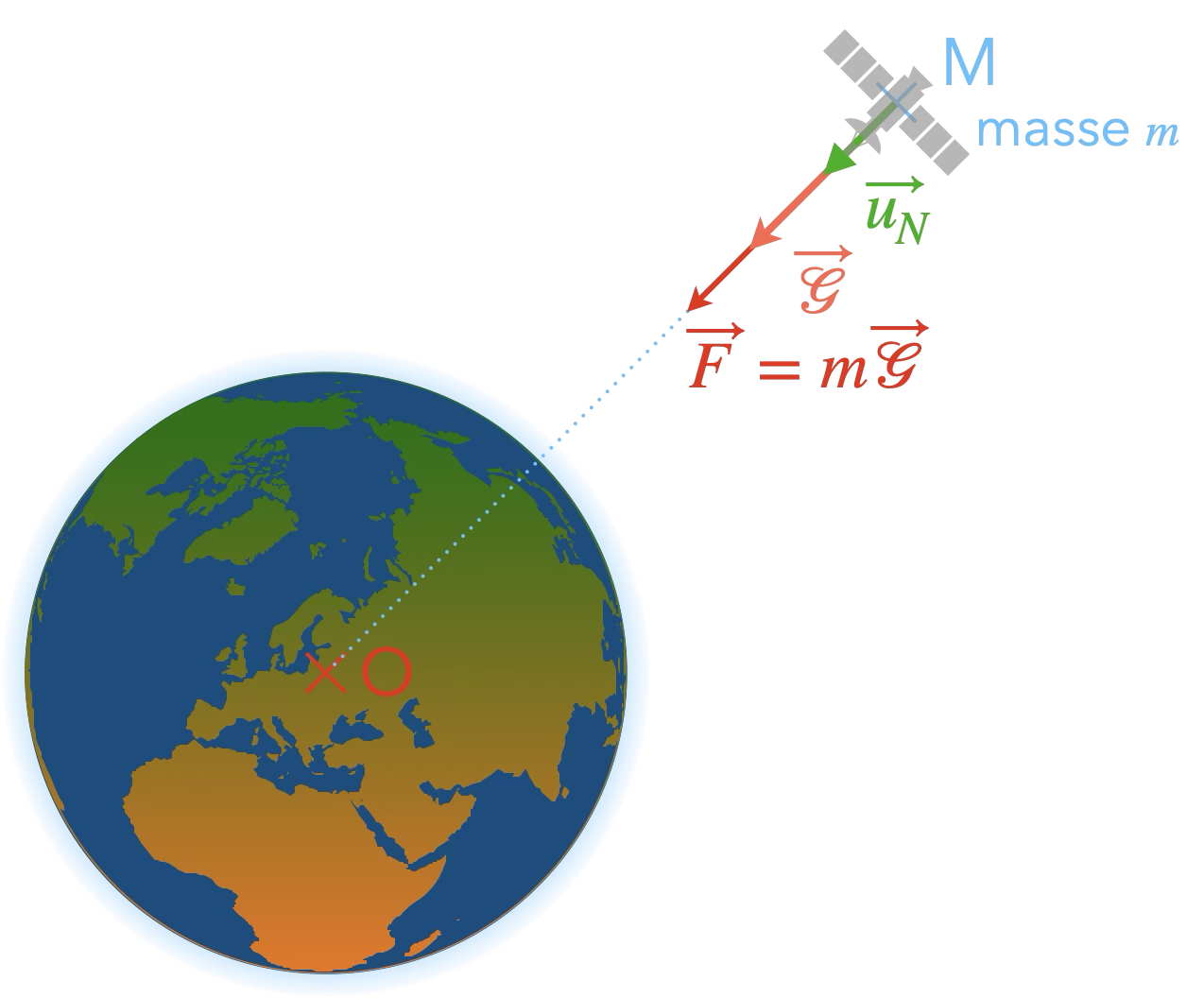

D’après la loi d’interaction gravitationnelle, un astre

de masse $M_\mathcal{A}$ et de centre de masse O crée en tout point M de l’espace un champ de gravitation $\mathcal{G}$.

- $M_\mathcal{A}$ en kg

- $\mathrm{OM}$ en m

- $G=\pu{6,67E-11 N*m^2*kg^-2}$

- $\vec{u}_N$ vecteur unitaire de direction (OM)

orienté vers O.

Si un système de masse $m$ n’est soumis qu’à

l’attraction d’un seul astre de masse $M_\mathcal{A}$, le champ

est dit newtonien ; la seule force est la force d’interaction gravitationnelle $\vec{F}=m\vec{\mathcal{G}}$.

On se place dans un référentiel astrocentrique :

il est lié à l'astre de centre de masse O

et 3 étoiles lointaines supposées fixes.

Le référentiel astrocentrique est supposé galiléen.

Rq :

si l'astre est la Terre $\rightarrow$ référentiel géocentrique,

et pour le Soleil $\rightarrow$ référentiel héliocentrique.

La trajectoire du système de masse $m$ et de

centre de masse M est appelée orbite.

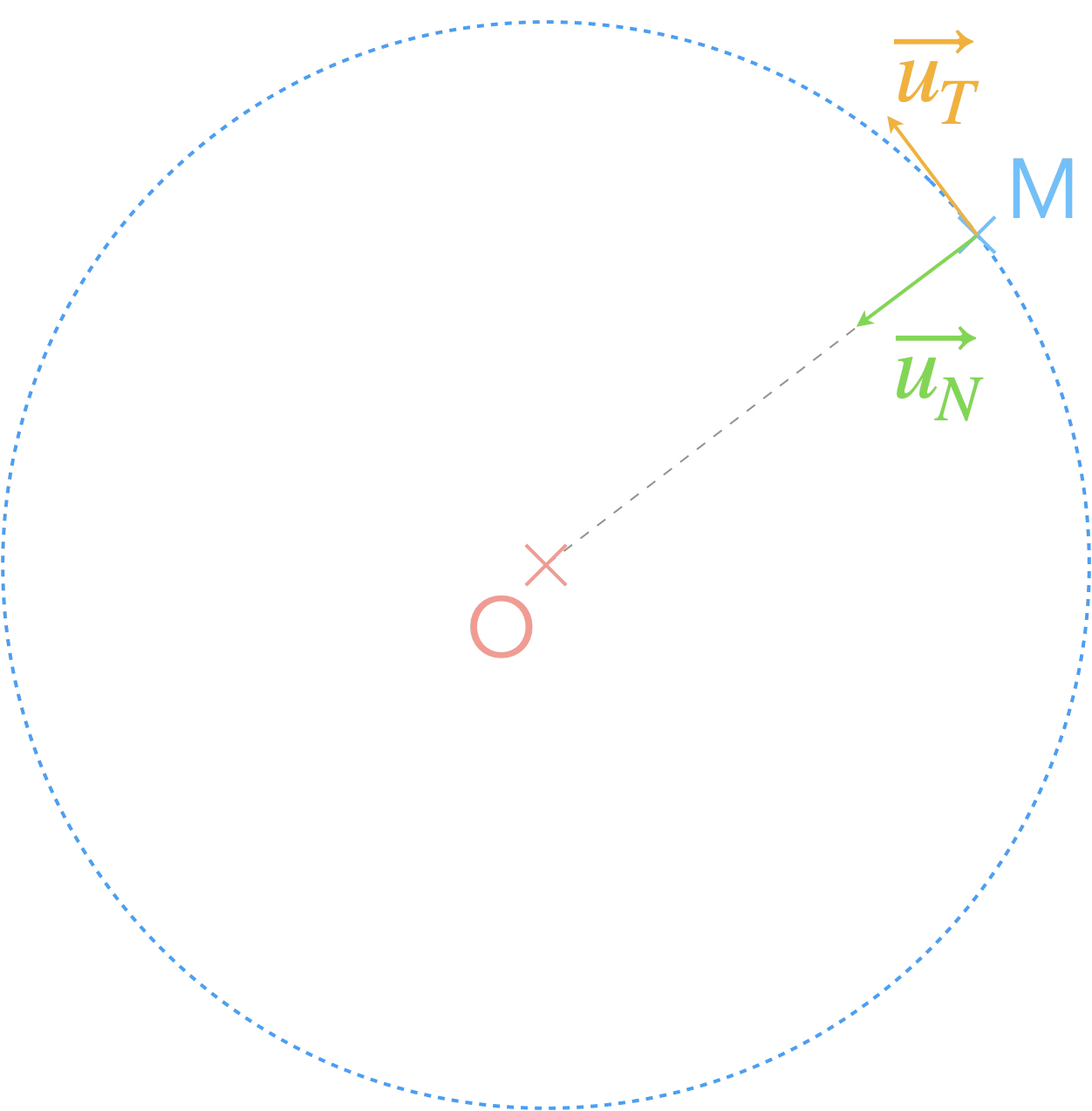

Étudions le mouvement de M

dans le cas d’une orbite circulaire.

Si $M_\mathcal{A}\gg m$, l'orbite pourra être considérée

comme centrée en O, le centre de l'astre.

La deuxième loi de Newton nous donne :

$ m{\color{#61D836}\,\vec{a}}={\color{#FF644E}m\,\vec{\mathcal{G}}}\Rightarrow $ $ {\color{#61D836}\,\vec{a}}=\color{#FF644E}\,\vec{\mathcal{G}} $

On décompose sur le repère de Frenet :

$$ \displaystyle \begin{cases} {\color{#61D836}a_T=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}}=\color{#FF644E}0\\ {\color{#61D836}a_N = \frac{v^2}{R}} = \color{#FF644E}G\frac{M_\mathcal{A}}{R^2} \end{cases} $$

Rq : $R$ est le rayon de l'orbite ($R=\mathrm{OM}=\mathrm{cte}$).

On constante que le vecteur accélération

n’a pas de composante tangentielle.

On dit que l'accélération est centripète (vers le centre).

Et la norme de l'accélération

est constante.

De plus, à partir de

$$ \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0, $$

on déduit que le mouvement est uniforme

et de

$$ \frac{v^2}{R} = G\frac{M_\mathcal{A}}{R^2}, $$

on obtient la norme de la vitesse :

$\displaystyle v = $ $\displaystyle \sqrt{\frac{GM_\mathcal{A}}{R}}$

Le vecteur vitesse $\vec{v}$ du centre de masse M

d’un système en orbite circulaire s’écrit donc :

Rq :

$\vec{v}$ ne dépend pas de la masse $m$ du système.

Période de révolution $T$

$T$ est la durée pour parcourir

l'orbite circulaire de rayon $R$.

On a donc :

Prenons le carré de chaque membre :

Et en réarrangeant, on obtient :

$\displaystyle \frac{T^2}{R^3} = $ $\displaystyle\frac{4\pi^2}{G M_\mathcal{A}}$

Comme $\frac{T^2}{R^3}$ ne dépend pas de la masse $m$ du système, on vient de démontrer la troisième loi de Kepler

dans le cas d’une orbite circulaire.

Isolons $T$ :

On constate que la période de révolution est d'autant plus grande que la distance à l'astre est grande.

On peut en déduire l’altitude

d’un satellite géostationnaire.

Un satellite géostationnaire est un satellite

immobile dans le référentiel terrestre.

- Son orbite est circulaire,

- dans le plan équatorial de la Terre,

- et sa période vaut la période de rotation de la Terre.

Posons $R=(R_T+h)$ où $R_T$ est le rayon

terrestre et $h$ l’altitude du satellite

puis isolons $h$ dans la formule :

$\Downarrow$

Application numérique

Données :

- $M_\mathrm{T}=\pu{6,0E24 kg}$

- $R_\mathrm{T}=\pu{6,4E6 m}$

Les satellites géostationnaires

orbitent à une altitude de 36 000 km.

Pourquoi n’est-ce pas réaliste ?

(à part la présence de frottements)

Car tout objet qui orbite un “caillou” près

de sa surface le fait en environ 1h30 !

En effet, supposons une boule rocheuse de densité uniforme égale à 5 (densité moyenne de la Terre).

On a alors $\rho\approx\pu{5E3 kg*m-3}$

et la masse de l'astre vaut

$M = \rho\times V= \rho\times\frac 43 \pi R^3$

Or on a obtenu plus haut :

En remplaçant M :

Et après simplification :

Soit

$\displaystyle T = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$

Le résultat ne dépend plus de $R$ !!

Pour toute boule d'approximativement

la même densité, on aura la même période

de révolution $T$ près de sa surface !

A.N. :

$T\displaystyle =\frac{3\pi}{\pu{6,67e-11}\times\pu{5,0e3}}$

$\approx \pu{5E3 s}$

Soit entre 1h et 2h.

Si Obelix recommence la même expérience sur la Lune, il devrait trouver un temps comparable.

Et si Obelix lance le javelot plus fort ?

On change d'orbite (plus circulaire) !

Et s'il envoie le javelot à plus de 11,2 km/s (vitesse

de libération), le javelot s'en va pour toujours ! Il échappe à l'attraction gravitationnelle de la Terre.