Transformations nucléaires

Diagramme (N,Z)

Rappel notation symbolique d’un élément :

- $\ce{X}$ est le symbole chimique de l'élément

- $\ce{\color{#FF968D}Z}$ est le nombre de protons du noyau.

- $\ce{\color{#56C1FF}A}$ est le nombre de nucléons du noyau.

Rq :

- $\ce{\color{#FF968D}Z}$ (le numéro atomique), permet de

déterminer la charge du noyau :

$Q=\ce{\color{#FF968D}Z}\times e$ - $\ce{\color{#56C1FF}A}$ (aussi appelé nombre de masse)

permet de déterminer approximativement

la masse du noyau :

$m\approx\ce{\color{#56C1FF}A}\times m$ (avec $m_p\approx m_n\approx m$)

Le nombre $\ce{N}$ de neutrons du noyau est donné par :

On appelle isotopes deux noyaux

ayant le même nombre de protons $\ce{\color{#FF968D}Z}$

mais un nombre différent de neutrons $\ce{\color{#FFF056}N}$.

(ou, ce qui revient au même,

un nombre différent de nucléons $\ce{\color{#56C1FF}A}$)

On désigne généralement un isotope

par son nom chimique suivi de son nombre $\ce{\color{#56C1FF}A}$.

Le carbone 14 ou l'uranium 235 par exemple.

On peut ranger tous les isotopes

connus dans un diagramme $\ce{(N,Z)}$

(avec $\ce{\color{#FF968D}Z}$ en abscisse et $\ce{\color{#FFF056}N}$ en ordonnée).

On constate que les noyaux stables

sont très minoritaires et se concentrent dans

une vallée de la stabilité (autour de $\ce{N=Z}$)

pour les petits noyaux puis se décalent vers $\ce{N>Z}$.

À partir du bismuth ($\ce{Z=83}$),

il n'y a plus d'isotopes stables.

Transformations nucléaires

Les noyaux instables subissent

des désintégrations radioactives

mettant en jeu une ou plusieurs

transformation(s) nucléaire(s) du noyau

visant à le rapprocher de la vallée de la stabilité.

Lois de conservations

Lors d'une transformation nucléaire, il y a

- conservation de la charge,

- conservation du nombre de nucléons,

Exemple :

Lorsqu’un noyau d’uranium 235 absorbe un neutron,

il peut fissioner en deux noyaux fils dont l’un est

le strontium 94 tout en émettant 2 neutrons.

Déterminer l'autre noyau fils.

Types de radioactivité

Lors d’une désintégration radioactive,

différentes transformations nucléaires peuvent permettre de rapprocher le noyau fils de la stabilité.

Historiquement, on a classé ces différents types de radioactivité en fonction du rayonnement émis :

α, β-, β+ et γ.

Radioactivité alpha $\alpha$

Exemple :

$$\ce{^{238}_{92} U -> ^{234}_{90} Th +\color{#FF968D} \alpha}$$

Par conservation de la charge et du nombre de nucléons, déterminer la nature des rayons alpha.

La radioactivité alpha correspond à l’émission

de noyaux d’Hélium $\ce{^4_2He}$ (particule α).

Radioactivité bêta moins $\beta^-$

Exemple :

$$\ce{^{14}_{6} C -> ^{14}_{7} N + \color{#56C1FF}\beta^-} + \; ^0_0\bar{\nu_e}$$

Par conservation de la charge et du nombre de nucléons, déterminer la nature des rayons $\beta^-$.

La radioactivité $\beta^-$ correspond à

la transformation d’un neutron en proton

en émettant un électron $^{\;\; 0}_{-1}e$ (particule $\beta^-$).

Elle concerne des noyaux

comportant trop de neutrons.

Radioactivité bêta plus $\beta^+$

Exemple :

$$\ce{^{18}_{9} F -> ^{18}_{8} O + \color{#FF95CA}{\beta^+} + \; ^0_0\nu_e }$$

Par conservation de la charge et du nombre de nucléons, déterminer la nature des rayons $\beta^+$.

La radioactivité $\beta^+$ correspond à

la transformation d’un proton en neutron

en émettant un positron $^{\;\; 0}_{+1}e$

(antiparticule de l’électron).

Elle concerne des noyaux

comportant trop de protons.

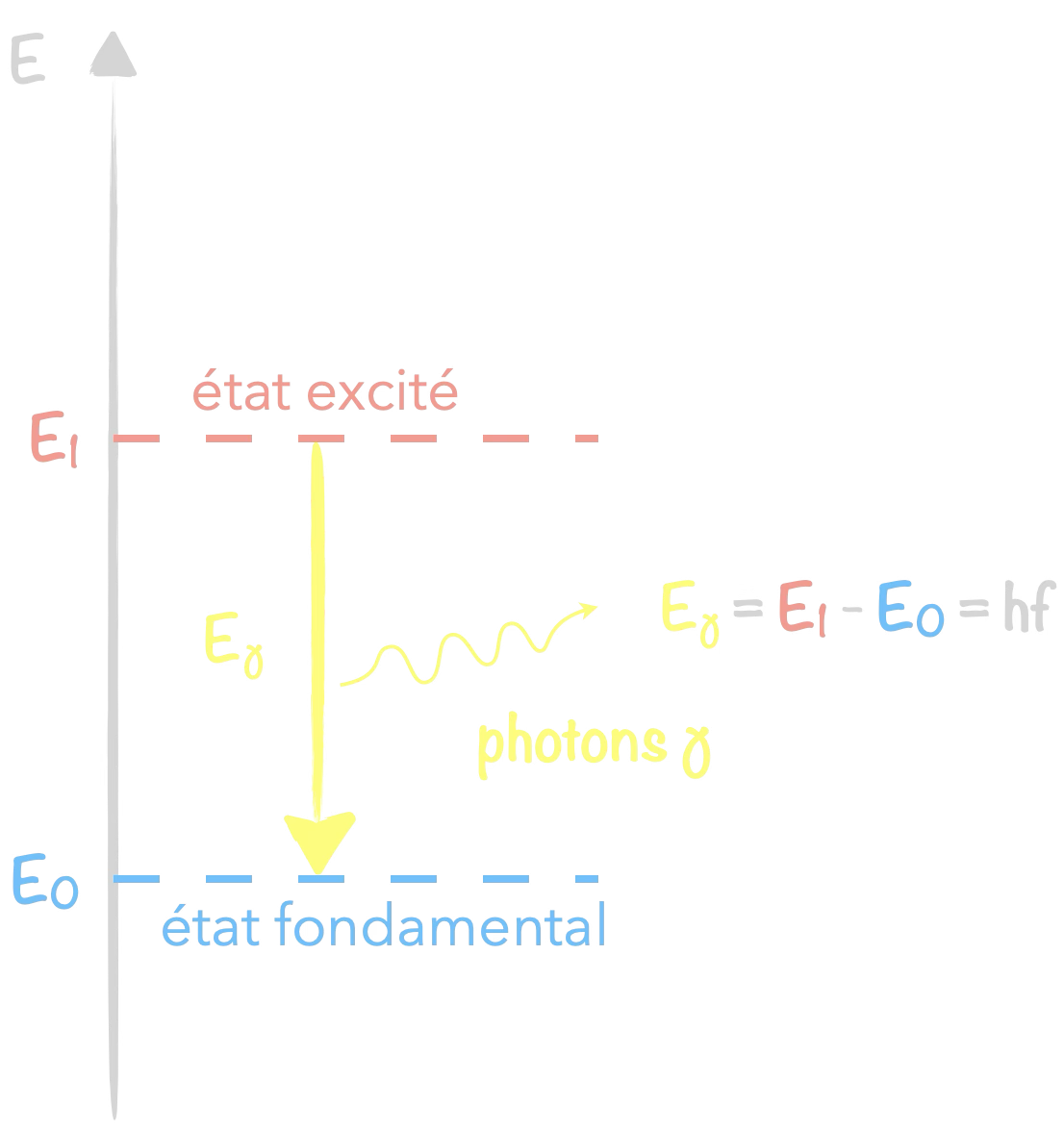

Radioactivité gamma $\gamma$

Exemple :

$$\ce{^{60}_{28} Ni^* -> ^{60}_{28} Ni + \color{#FFF056}\gamma}$$

Par conservation de la charge et du nombre de nucléons, déterminer la nature des rayons gamma.

La radioactivité gamma correspond à la désexcitation d’un noyau en émettant un photon (généralement dans le domaine électromagnétique des rayons gamma).

L’énergie est typiquement de l’ordre du MeV

($\approx\pu{1E-13 J}$)

Loi de décroissance radioactive

Un noyau radioactif a une certaine probabilité $\lambda \mathrm{d}t$

de se désintégrer pendant le prochain

petit laps de temps $\mathrm{d} t$ (avec $\mathrm{d} t \ll 1/\lambda$).

$\lambda$ (en $\pu{s^-1})$ est la constante radioactive.

Elle est indépendante du temps !

Après 1 s ou 1000 ans, la probabilité

pour un noyau de se désintégrer

pendant les prochains $\mathrm{d} t$

vaut toujours $\lambda\mathrm{d} t$.

Tous les mêmes isotopes ont

la même constante radioactive $\lambda$

et donc la même probabilité de se désintégrer

pendant le prochain laps de temps infinitésimal $\mathrm{d} t$.

La désintégration d'un noyau radioactif est donc

un phénomène aléatoire et l'évolution d'une population de noyau suit une loi statistique.

Soit $N(t)$ la population de noyaux non désintégrés

à un instant $t$. La variation $\mathrm{d} N=N(t+\mathrm{d}t)-N(t)$ de la population pendant le laps de temps

infinitésimal $\mathrm{d} t$ vaut :

Qu'on peut réécrire :

On reconnaît une équation différentielle linéaire homogène du premier ordre à coefficient constant.

Les solutions sont de la forme :

Or si on connaît la population à l’instant initial :

On en déduit $C$ :

D’où la loi de décroissance radioactive :

- $N$ sans unité

- $t$ en $\pu{s}$ (ou l'inverse de l'unité de $\lambda)$

Rq :

On peut aussi écrire :

où $\tau=1/\lambda$ est le temps de vie moyen d'un noyau.

Activité

L’activité $A$ d’un échantillon radioactif est l’opposée

de la dérivée temporelle du nombre de noyaux :

$A$ s'exprime en becquerel (Bq)

1 becquerel correspond

à 1 désintégration par seconde.

On déduit $A(t)$ de la loi de décroissance radioactive :

${\color{#FF968D}{A_0 = \lambda N_0}} = A(t=0)$ est l'activité initiale.

Temps de demi-vie

On peut obtenir $t_{1/2}$ graphiquement

ou à partir de $\lambda$ (ou $\tau$) :

Population restante au bout de n demi-vies ?

Déterminer l’âge d’un échantillon

On connaît $A_0$ et $A(t)$ (ou $N_0$ et $N(t)$).

Que vaut $t$ ?

On prend le logarithme de l’activité :

$\ln (A(t)) = \ln\left(A_0\mathrm{e}^{-\lambda t}\right)$

$\ln (A(t)) = \ln (A_0) + \ln\left(\mathrm{e}^{-\lambda t}\right)$

car $\ln(a\times b)=\ln(a)+\ln(b)$

$ \ln (A(t)) = \ln (A_0) + (-\lambda t)$

$$ t = -\frac{ \ln (A(t)) - \ln (A_0)} {\lambda}$$

$\displaystyle t = \frac1\lambda \times \ln \left(\frac{A_0}{A(t)} \right)$

car $\ln(\frac ab)=\ln(a)-\ln(b)$

On trouve de même

$\displaystyle t = \frac1\lambda \times \ln \left(\frac{N_0}{N(t)} \right)$

Comment pourrait-on afficher

aussi le temps de demi-vie ?

Applications

Datation

On utilise la loi de décroissance radioactive

pour déterminer une date.

Exemples :

- Datation de matière organique au carbone 14

- Datation de roche au rubidium-strontium

Domaine médical

La médecine nucléaire fournit à la fois

des techniques d’imagerie et de traitement.

- Imagerie médicale : contrairement à la radiographie traditionnelle où on observe l'ombre d'un rayonnement extérieur, le rayonnement est ici émis directement au niveau des organes en faisant ingérer ou en injectant au patient une substance radioactive.

- Scintigraphie :

utilisation de gamma cameras à scintillation - Tomographies à émission de positons (PET scan)

- Radiothérapie :

- Radiothérapie externe : on focalise un faisceau de particule (photons X, électrons, neutrons, protons, ions carbone) issu d'un accélérateur linéaire sur les cellules cancéreuses.

- Curie thérapie : une source radioactive scellée est placée à l'intérieur ou à proximité immédiate de la zone à traiter.